- リベルタサッカースクール

- コラム一覧

- 子どものサッカーのグラウンドの広さは?11人制と8人制のコートの違いや、各エリアの役割などはこちらで全て分かります!

子どものサッカーのグラウンドの広さは?11人制と8人制のコートの違いや、各エリアの役割などはこちらで全て分かります!

こちらの記事では、サッカーのグラウンドの広さからエリアの名称や役割について分かりやすく説明します。

サッカーを楽しむために、グラウンドのことに詳しくなりましょう。

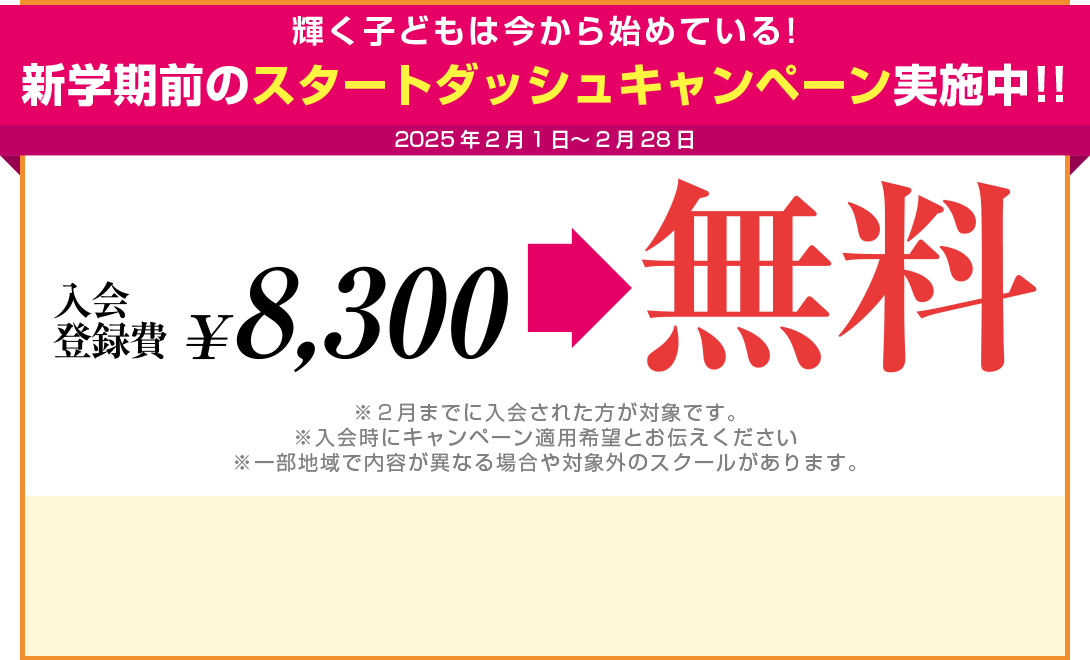

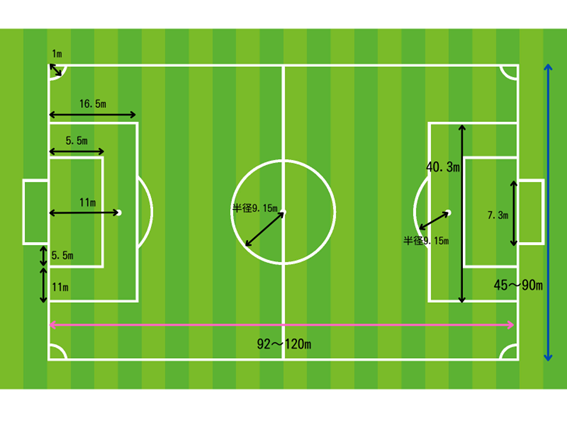

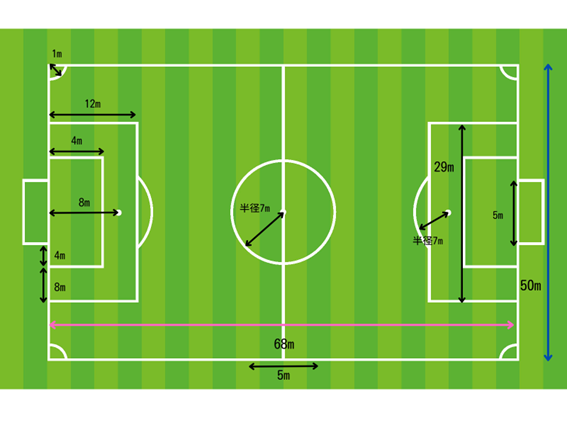

11人制サッカーのグラウンドのサイズ

こちらが11人制のサッカーのグラウンドのサイズです。

大きな長方形の横の線を「タッチライン」、縦の線を「ゴールライン」と呼びます。

タッチラインが92〜120m、ゴールラインが45〜90mと幅があるのは、競技場やグラウンドの広さによって変更可能だからです。

ただ、FIFA(国際サッカー連盟)が定めたコートのサイズは

・タッチライン…105m

・ゴールライン…68m

となっていますので、オリンピックやワールドカップではこのサイズで試合をします。

JリーグでもこのFIFAの規定にならい、105m×68mのコートでプレーをしています。

8人制サッカーのグラウンドのサイズ

小学生のサッカーは基本的には8人制のサッカーが推奨されています。

1チーム8人、両チーム合わせて16人がグラウンドの中にいることになります。

11人制よりは人数が少なくなり、小学生は体も小さいのでコートの広さも小さくなります。

8人制サッカーのこのコートのサイズは、11人制のコートにちょうど2コート入る計算になります。

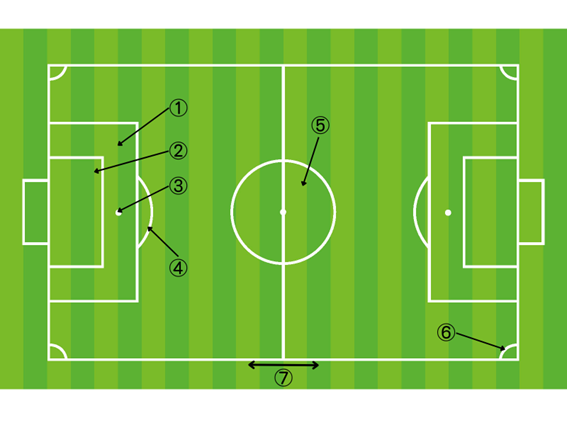

各エリアの名称と役割

では、グラウンドの大きさやエリアの大きさが分かったところで、各エリアの名称と役割を解説しましょう。

画像に書かれた番号順に1つ1つ紹介しますのでしっかり覚えておきましょう。

①:ペナルティエリア

ゴールの前にある大きな長方形のことをペナルティエリアと言います。

ペナルティエリアはその名の通り、ペナルティ(反則)に関わるエリアです。

端的に言えば、このエリア内で反則をすると相手にPK(ペナルティキック)を与えることになってしまいます。

後ほど説明しますが、PKとは③のポイントにボールを置いた状態からシュートをすることです。

つまり、ペナルティエリアにボールがあることは、攻撃側にとっては大チャンス、守備側にとっては大ピンチになるわけです。

②:ゴールエリア

ゴールエリアとは、ペナルティエリアの中にある小さな長方形のことです。

この小さな長方形は「ゴールキック」をするためのエリアです。

ゴールキックは、攻撃側が最後にボールに触れた状態でゴールラインからボールが外に出た場合に与えられます。

この、ゴールエリアの中にボールを置いた状態からボールを蹴り出すことがゴールキックなのです。

ちなみに、ゴールエリアもペナルティエリアの一部です。

ペナルティエリアの中にゴールエリアも含まれていると認識しておきましょう。

③:ペナルティマーク

ペナルティマークは先程も説明したPK(ペナルティキック)をするためのマークです。

ペナルティエリアで反則があった時や試合時間が終わっても決着がつかなかった時にPKは行われます。

PKを蹴る人はこのペナルティマークにボールを置き、シュートを打ちます。

キッカーとキーパーの1対1の勝負!

ペナルティマークはそのPKを行うための重要なマークなのです。

④:ペナルティアーク

特徴的な半円のエリア。この役割が気になった方も多いのではないでしょうか。

察しのいい人はもう分かるかもしれませんが、こちらも名前の通りPKに関わるエリアです。

しかも、引き分けになってPK戦をする時ではなく、試合中にPKを蹴る時に必要なエリアになります。

ペナルティエリアで反則がありPKを蹴ることになった場合、キーパーとPKを蹴る選手以外の人たちはペナルティエリアとペナルティアークの内側に入ってはいけません。

PKで蹴ったボールがキーパーやゴールポストに弾かれて、こちらに戻ってきたことを想像してみてください。

ペナルティアークは試合中にPKを蹴る際ののポジション争いに関わるエリアなのです。

⑤:センターサークル

真ん中にある大きな丸。こちらはとてもシンプルなエリアです。

試合が始まる時、もしくはどちらかがゴールをして試合が再開する時はコートの真ん中にボールを置いて蹴り出します。

この行為をキックオフと言います。

キックオフをする時は、ボールを持っていないチームはセンターサークルの中に入ることはできません。

ちなみに、2016年まではキックオフはセンターラインより前に蹴り出さなければいけませんでしたが、ルール改正をしてどの方向に蹴っても良いことになりました。

⑥:コーナーエリア

相手のゴールラインからボールが出た時、最後に触ったのが相手側(守備側)であればコーナーキックが与えられます。

コーナーキックとは、コートの角にあるエリアにボールを置いて蹴り出すことです。

コーナーエリアはそのためのエリアであり、コーナーキックをする際にはこのエリアの中にボールを置いていないといけません。

また、コーナーキックはボールが外に出た時に近い方のコーナーエリアから行います。

左右好きな方を選べるわけではないので注意しましょう。

⑦:交代エリア

こちらは8人制サッカー特有のエリアです。

8人制サッカーでは自由にどのタイミングでも選手の交代が可能です。

プレーが止まっていなくても、主審に交代を告げなくても選手交代ができます。

その代わりに、この交代エリアを通過して交代をしなければいけません。

基本的には、コート上にいる交代される選手がコートの外に出た後に、交代する選手がコートの中に入ることができます。

8人制サッカーを導入しているチームはこの点に注意しておきましょう。

グラウンドの呼び方あれこれ

サッカーをする場所は、グラウンド以外にも様々な呼び方があります。

それぞれ微妙にニュアンスが違うので、それらを理解することでよりサッカーを深く楽しめることでしょう。

グラウンド

一般的に使われることが多いのがこちら、グラウンドです。

グラウンドは校庭などを表す時に使うことも多く、サッカーをする場所だけでなく、全体を指す時にも使いがちです。

また、地面の状態が芝生よりは土の場合によく使われる印象です。

コート

コートは、先程説明した長方形の形の競技スペースを表す言葉です。

競技をする場所というニュアンスが強く、グラウンドの中にコートがある、といったイメージです。

コートを作る、コートの中に入る、といったような使われ方をします。

ピッチ

ピッチは一般的に、プロの試合や代表戦などで使用されるスタジアムにおけるグラウンドの名称です。

観客席、控室、ピッチといったような住み分けの1つであり、基本的には大きなサッカースタジアムでしか使用されない言葉です。

陸上競技場やサッカー専用の施設などでも稀に使用される言葉ではありますが、小学生のサッカーではあまり耳にしない言葉でしょう。

フィールド

フィールドは、コートと近いニュアンスです。

コートはテニスやバトミントンなど狭い範囲でのスポーツでも使用される言葉ですが、フィールドはサッカーやラグビーなど広い範囲でのスポーツで使用されることが特徴です。

全体を俯瞰して見る時に使用されることも多く、サッカーの実況や解説の方達が言葉にすることも多いでしょう。

まとめ

グラウンドの大きさやエリアの役割を知ることはサッカーのルールを理解するうえで重要なことです。

ルールを覚えることで、もっとサッカーが楽しくなります!

こちらで学んだことを参考にしながらプロの試合を見るとより楽しめることでしょう。

また、プレーをする時にもきっとみんなを助けてくれることでしょう。